2001年,在「室内设计」这个词,还相当陌生的年代,王昭平创立了自己的设计品牌——昭平·柏年设计机构。二十余年来,王昭平和他的团队,经历了中国经济发展的不同时期,见证了室内设计行业的萌发、兴起与百花齐放,也渐渐沉淀出他个人对设计的独特体会和看法,以及一个愈加扎实、愈加有创造力的团队。

本次中国贸促会商业委员会创意设计中心理事会理事、上海国际设计周艺术指导、上海国际设计周联合策展人、昭平·柏年设计创始人王昭平先生应邀出席2021上海国际设计周·中国设计师嘉年华主题论坛IP&策展人会议,亦希望能够为中国设计成长出一份力量

王昭平

中国贸促会商业委员会创意设计中心理事会理事

上海国际设计周艺术指导

上海国际设计周联合策展人

昭平·柏年设计机构创始人

01.做有价值的设计

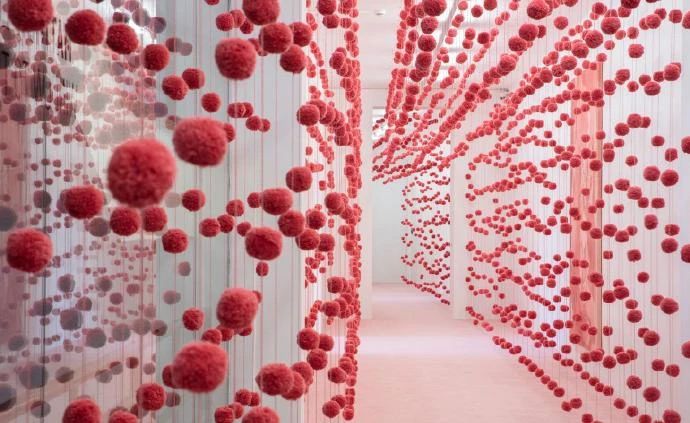

「设计时间」将使用者与空间的交流互动放在了首位,这也是王昭平一直希望的「做有体验感、人情味、感染力的空间」。在他看来,无论是建筑、空间还是场域,都不是为了设计而设计,设计的重大价值由体验带来。人的良好体验赋予了空间人情味,而人在空间中快乐、舒适、紧张、压抑的感知也就产生了空间的感染力。 空间体验感、场景感以及还有感染力是王昭平最多去研究的三个点。在设计中最难得便是做到可以感染人的心灵,从光影、场景到人心里对空间的认知,都需要设计师对于心灵的构想。

▲王昭平作品 | 雍和园 ©王昭平

他所主导的设计,感官体验的出发点也从不是设计师、设计和设计本身,而是着眼于对人文以及整个社会的推动。以设计的能力,给一个家的生活带来改变,给一种商业模式赋力发展,提高人们整体的人文素质、品位,为历史重建现代形态,为设计创造社会价值。

▲王昭平作品 | 雍和园 ©王昭平

在王昭平的理念中,设计的价值,不再局限于欣赏性和流量吸引,真正从人的体验和空间本身等各种价值的角度去分析。然后再去把控设计的分寸的问题,包括增值价值、审美价值,甚至对环境的价值的评价。

02.设计需要体验

如何让人们身临其境地去享受空间所带来的独特体验,是他永恒的思考和主题。 王昭平曾讲述道:「我经历了中国设计从无到有的时代,也看到了同行者的思考与实践,我的设计观和人生态度确实在发生变化,这种变化可以称为‘不得已’,不过这种‘不得已’是主动的、乐观的,让我能够更加接近本质与心灵。」 「体验永远是做好空间设计的本质,也是我设计探索的初衷。而地域所赋予空间独特的意境,才是每个酒店设计的精髓。因此让每个客人心甘情愿的在这里浪费时光,便是我对设计的终极理想。」王昭平说。

生活中的王昭平 对设计的爱,是作为一个优秀设计师最基本的素质。在他看来,「不能打动自己和感染自己的设计,不可能是一个好设计。」

作为一个优秀的设计师,面对设计时,首先要有兴奋的状态,不论项目复杂还是简单,必须赋予其想法和性格,它可能是商业的,可能是心灵的,也可能是时尚的,只要符合项目的定位,就没问题。 设计要有热情、有爱,别人才会感觉到这是一个好设计。我们不仅需要有正确的市场、社会、专业和美学判断,需要精深的专业技能;最重要的是,设计师要尊重自己对设计的理解,要有专业精神、职业素养和职业状态。

03.设计需要沉淀

快速的城市化进程让大多数人忘记了设计的本意。他们粗线条地勾勒着也许只会存在数年的建筑,或者盲目遵循着非民主的审美趣味。他们被这个社会推着走,却忘记了设计本身应该有的引领社会的能力。王昭平将此归为「设计师的责任」。而承担这份责任,需要沉淀的力量。

设计带来的价值应当更长久,而长久的东西需要坚实的基础支撑。 作为设计师,我们最早对设计的认识都是在学校形成的,在学校做设计基本上崇尚「拿来主义」,或者在现有空间形态的基础上简单地进行组合搭配,并没有切实去探究人身处其间的需求及初衷。没有自己的思考,也没有把自己的经验或者设计的语言加入进来。 一名优秀设计师需要二十年或以上方能打磨好的作品。在王昭平看来,「一个设计师要懂很多行业学术的知识,构造、材料学、建筑、人体/材料功能、形式、视觉效果、审美考量、尺寸敏锐度、触觉等等。」而这些都需要经过时间、实践的磨砺,如此在每个人演绎下,从而呈现出不同「味道」的空间。

▲王昭平作品 | 玺圭香坊 ©王昭平