重走梁林路专题|空间的加减法则,用设计的钥匙开启运算

分类: SIDW动态

发布时间:2023/09/07

浏览量:8256

建筑之规模,形体,工程、艺术之嬗递演变乃其民族特殊文化兴衰潮汐之映影;一国一族之建筑适反鉴其物质精神,继往开来之面貌。

“唐代在建筑方面的成就,首先就是个别建筑组群在造形上是以艺术形态来完成的整体;雄宏壮丽的形象与华美细致的细节、雕塑、绘画和自然环境都密切地有机地联系着。以世界各时代的建筑艺术所到达的程度来衡量,这时期的中国建筑也到达了艺术上卓越的水平。”

——林徽因《中国建筑发展的历史阶段》

山西,被誉为“华夏文明摇篮”,素有“中国古代文化博物馆”之称。它东连幽燕,西望长安,南临中原,北通云中。历代胡汉民族的交融、不同文化的碰撞,使山西成为汉民族与北方少数民族融合的历史舞台。

据国家文物局信息统计,以第三次全国文物普查数据为基础,山西登记在册的古建筑有28640处,占据全国总量的10.85%。山西古建筑以木构建筑为主,常见的有庙宇、古寺、楼阁、园林。其中最为著名的莫过于晋祠、悬空寺、皇城相府等。中国现存的唐代木结构建筑仅剩三座,均位于山西省,按照营造时间早晚排序,依次为南禅寺大佛殿、广仁王庙、佛光寺东大殿。色彩、装饰、空间几种元素的结合,在陈设设计的协调下,使得空间舒适得体,个性丰富。色彩关系的协调牵连着空间的整体关系,而装饰关系的运用也影响着空间整体感观的平衡。“交木如井,画以藻文”,匠人们极尽精巧之工艺,营造出穹顶上的华美艺术——藻井。它或位于古建筑天天花板的正中央、或位于佛坛与宝座之上、或位于佛像与帝王宫殿顶上。以天花的每一方格为一井,饰以花藻井纹、雕刻、彩画。唐朝时期就有明文规定,非王公之居,不得施重拱藻井。由此可见,天花板中的艺术高定——华丽多彩的藻井只能用于最尊贵的建筑物。

④椭圆螺旋形藻井:藻井结构相互交错,层层叠加的穹隆式结构,由下至上逐渐收缩成螺旋形藻井。然而古建筑中保留下来的藻井非常稀少,山西作为中国古建第一省,境内现存最早的藻井,是建于辽代,位于善化寺大雄宝殿的藻井。

当下中国现存的藻井大多色彩醇厚、层次丰富,整体基调庄重而又灵动。其中丰富的花纹样式和特色的造型构件,即可作为独立元素,又可合而作为整体,运用到当今艺术审美和设计潮流之中。

著名艺术设计家常莎娜老师曾运用敦煌莫高窟藻井图案,为首届《亚太和平会议》设计出一款国礼丝巾——《印花和平鸽丝巾》。这份带有鲜明中国特色的工艺品深受诸位外宾的喜爱,并得到了国家领导人的赞扬。在人民大会堂宴会厅天顶装饰设计中,常莎娜老师更是以唐代藻井装饰为灵感,运用对称的圆形花卉元素和配色关系,将唐代花饰图案同通风、照明的功能以及不同的材质统一了起来,打造出具有鲜明民族形式装饰风格的设计方案,从其他众多方案中脱颖而出。

东西越来越多,空间越来越小,怎么设计都会显得拥挤。合理的规划和方便的使用,才是提高生活品质和舒适度的基础。

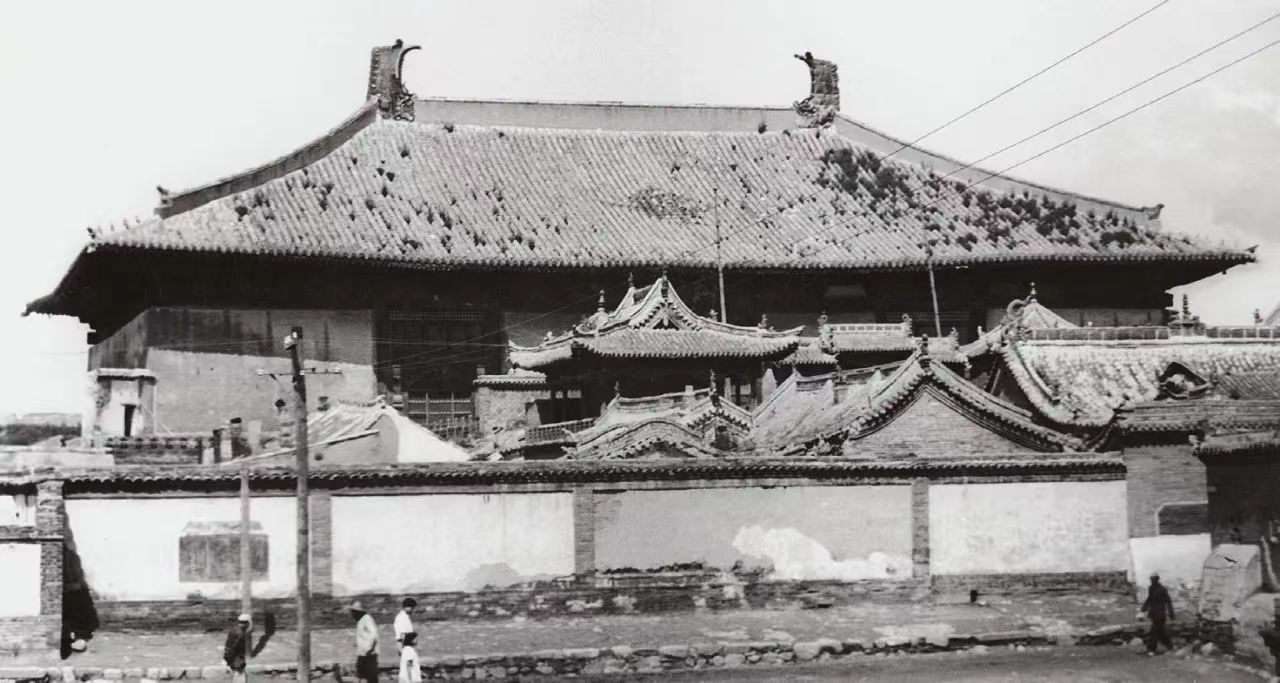

华严寺,作为八大辽构之一,现存年代较早、保存较完整的一座辽金寺庙建筑群,寺内的大雄宝殿,面阔九间(53.75米),进深五间(29米),占地1559平方米。就建筑体量而言,也是当下中国现存古建筑中寺庙单体的翘楚。这样巨大的礼佛空间建成,其背后原因都归功于辽金建筑设计的极致智慧——减柱法。减柱法,又称为“减柱造”或简称“减柱”,是指在古代木构建筑中减少部分内柱、扩大内部使用空间的做法,是古代木构建筑大木作柱网布局的一种。华严寺通过减柱法和移柱法的运用,减少了12根内柱,扩大了室内空间,使空间变得更加的宽敞和舒适。广胜寺、佛光寺、晋祠圣母殿皆是采用此法营造。↑梁思成拍摄的华严寺(图源:清华大学建筑学院中国营造学社纪念馆)2023年暑期档上映的中国神话电影《封神第一部:朝歌风云》当中,龙德殿的场景搭建和舞台设计就采用了山西大同寺的“减柱法”,并参考了《营造法式》求证了梁架结构的合理性,去掉了殿内的中柱,以求得到足够宏大的表演区域和视觉效果。

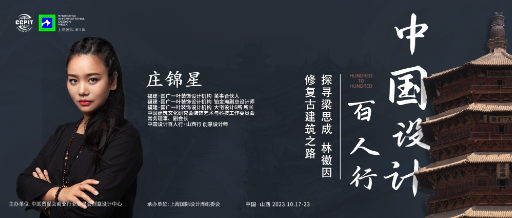

中国设计百人行,是中国贸促会商业委员会创意设计产业发展中心与上海国际设计周共同发起,以爱国、公益、历史、文化、建筑、品牌设计为主线,带领设计师走进全球各地的不同城市进行实地游学,考察特色地标建筑,探寻地域传统文化,领域原始自然风光,重新感悟生活哲学。并将全程围绕“身份背书、创造内容、投放渠道”,帮助设计师建立品牌,打造IP,在行走中传播设计力量,为设计师个人品牌持续赋能。

【中国设计百人行】第二期,上海国际设计周将组织全国各地的百名设计师,通过探寻梁思成、林徽因修复古建筑之路,增进对中国传统文化的认知觉识,重赏晋华风采,实现文化与设计的共荣再生。

梁思成嫡传弟子、长城申遗首位提出及重要推动者罗哲文先生关门弟子

上世纪三四十年代,梁思成、林徽因等一行人曾于1933年至1937年四次赶赴山西,对山西古建做了大量的调查和实测工作,并在之后发现了一系列中国古建筑史上的奇迹,留下了宝贵的《中国建筑史》,奠定了中国建筑史的基础。

此次中国设计百人行·山西行将由梁思成一脉相传的弟子刘卫兵老师为我们带队,讲授古建国之瑰宝、梁林修复古建故事,研读古建“立体建筑史”。走访名胜古迹,感受“最中国”的古典脉络。【中国设计百人行】第二期,我们将组织全国各地的设计师,一起走进山西,在层叠建筑中感受文化积淀的风貌,在自然景色中领略表里山河的风光,在三晋文化中体会大美山西的绝代风华。本期专题,上海国际设计周专门采访了几位对古建项目空间设计颇有心得的中国设计百人行·创意设计师,听听他们对于空间设计加减法则的分享和感悟。

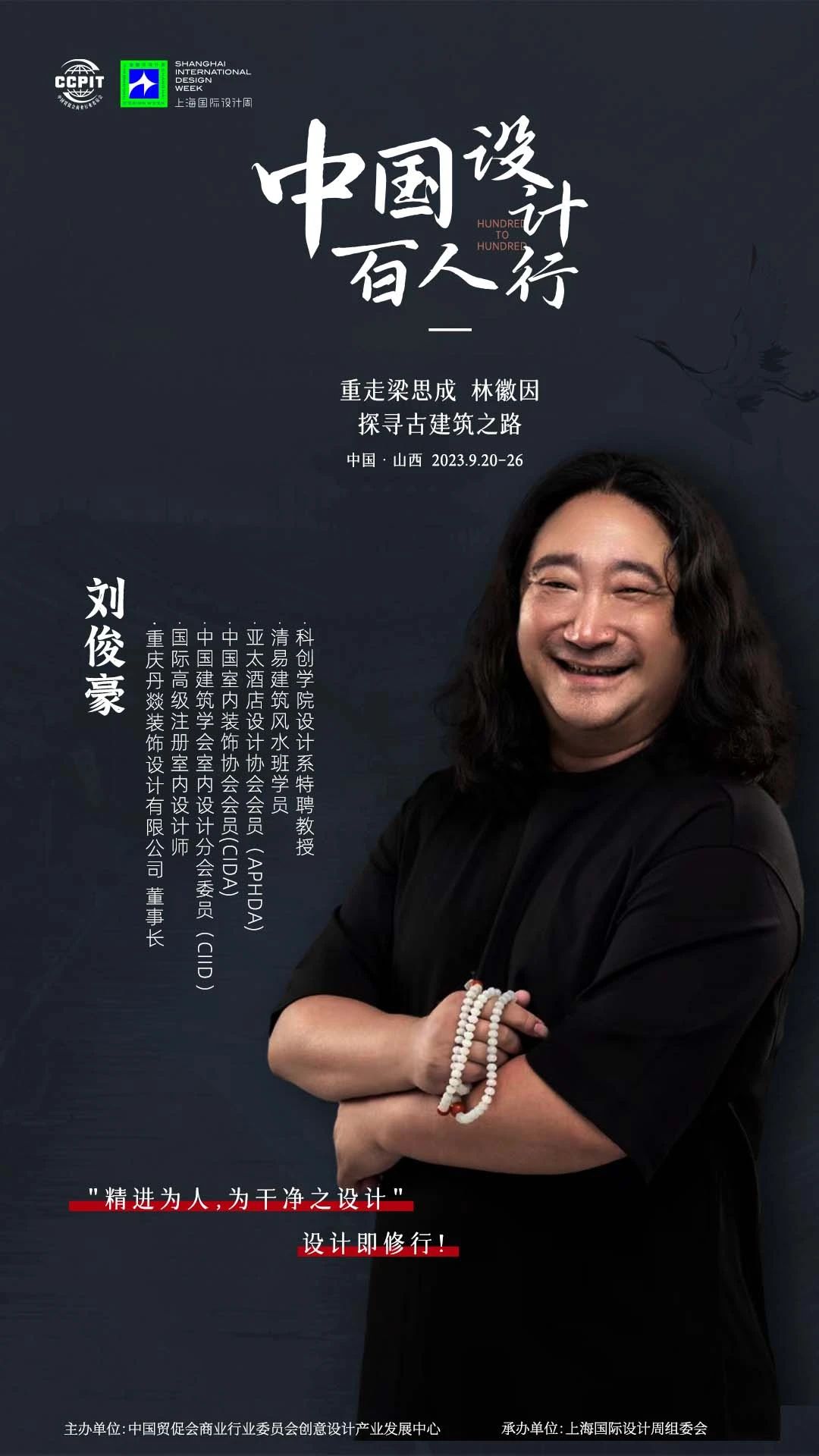

重庆丹燚装饰设计有限公司 董事长

中国设计百人行·山西行 创意设计师

国际高级注册室内设计师

中国室内装饰协会会员(CIDA)

清易建筑风水班学员

“空间的矛盾关系必然存在,如何斟酌加减是所有设计师的必修科目。”

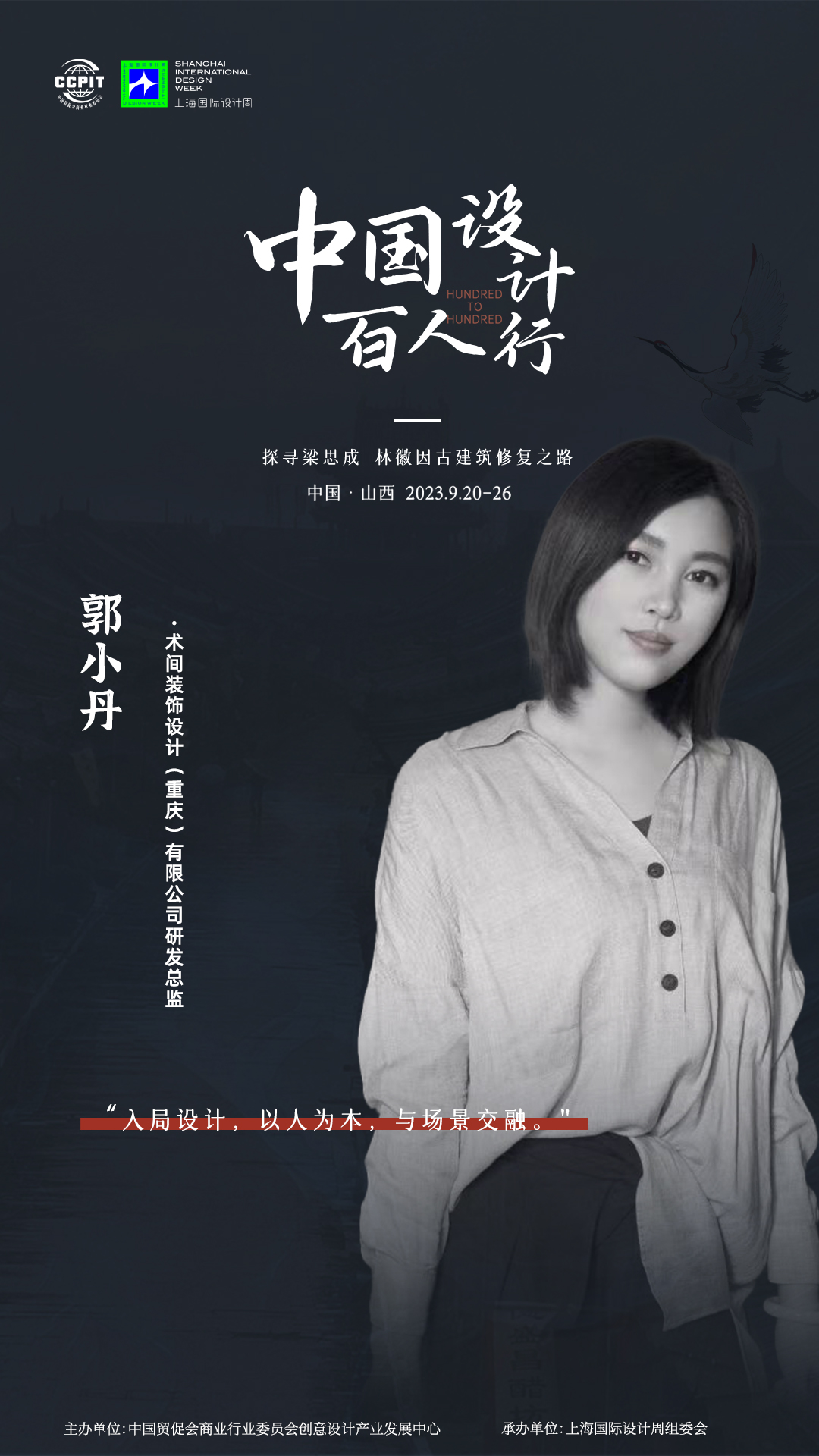

术间装饰设计(重庆)有限公司研发总监

中国设计百人行·山西行 创意设计师

“设计的目的是满足需求,加一点方便,减去些累赘,生活才能过得得心应手。”

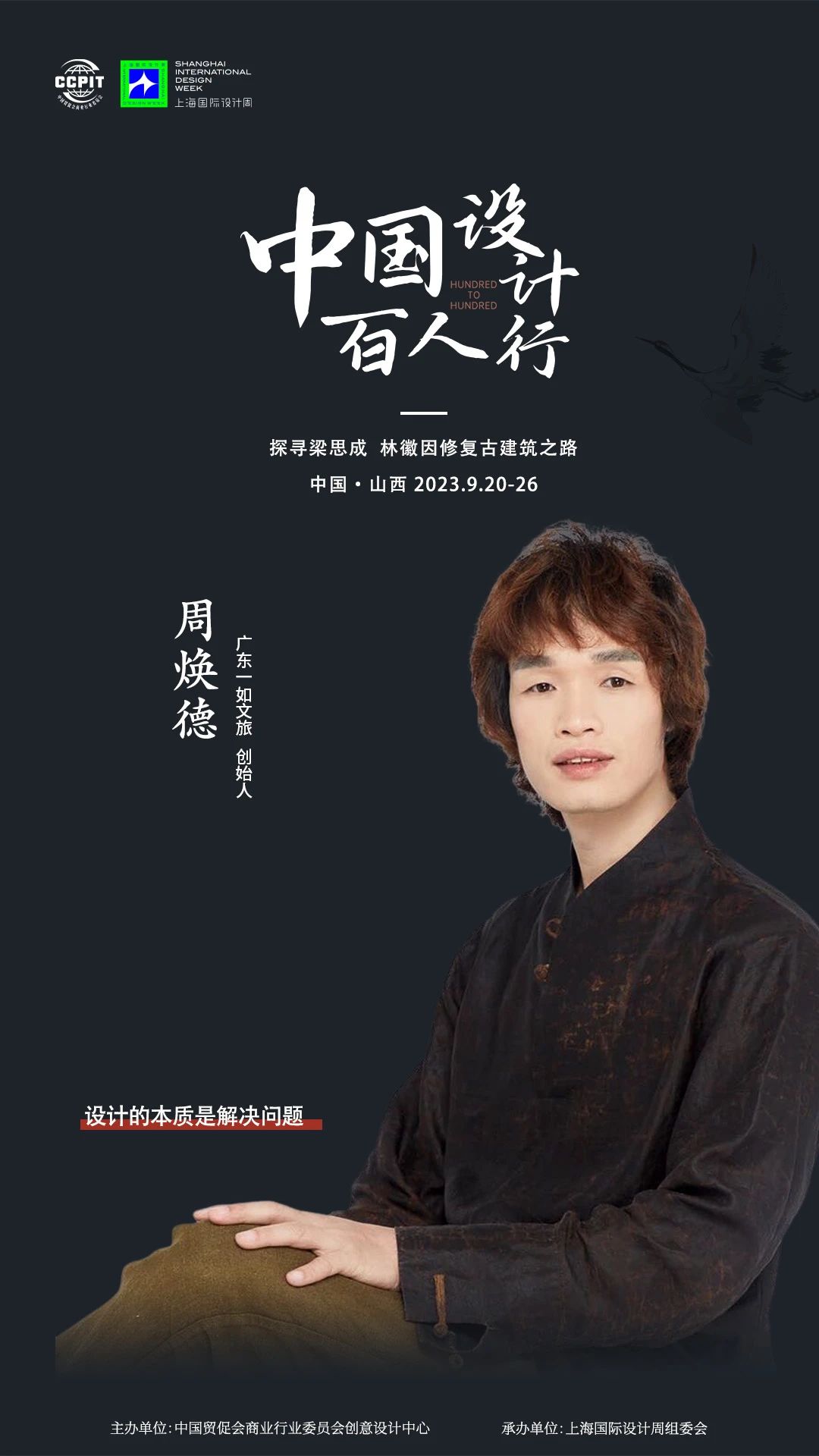

广东一如文旅 创始人

中国设计百人行·山西行 创意设计师

“对于元素的设计不是一昧的堆砌,往往一个单独的元素也可以成为整个空间的擎天之柱。”

“主流的设计法把需求分类为各种标签,但是我们需要深知简约不是减法,华丽也不是加法。”

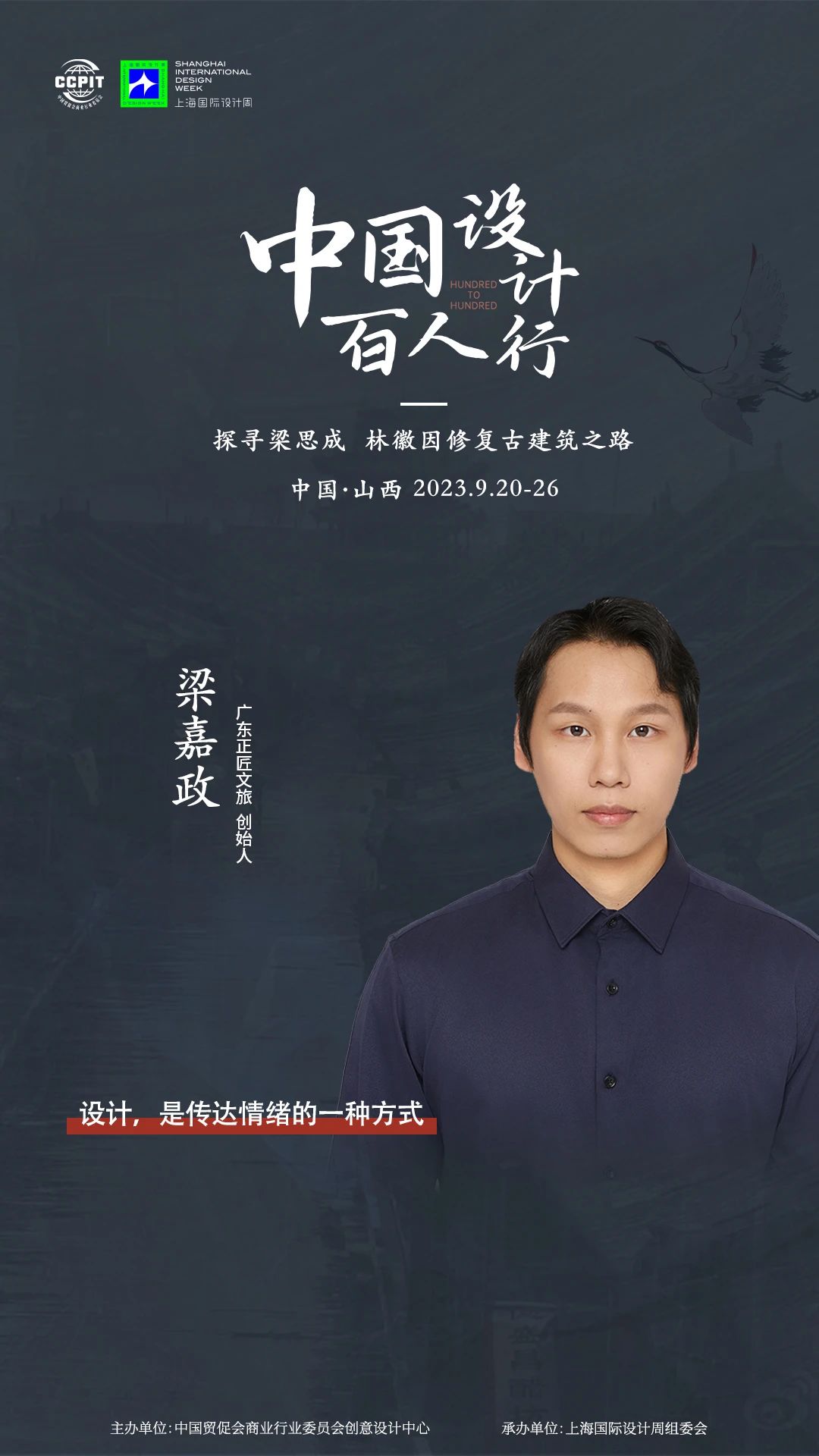

山海此间设计主理人

“传统文化和艺术符号的运用,并不是叠加的形态,而是在深入了解之后,对其本身的焕活。”

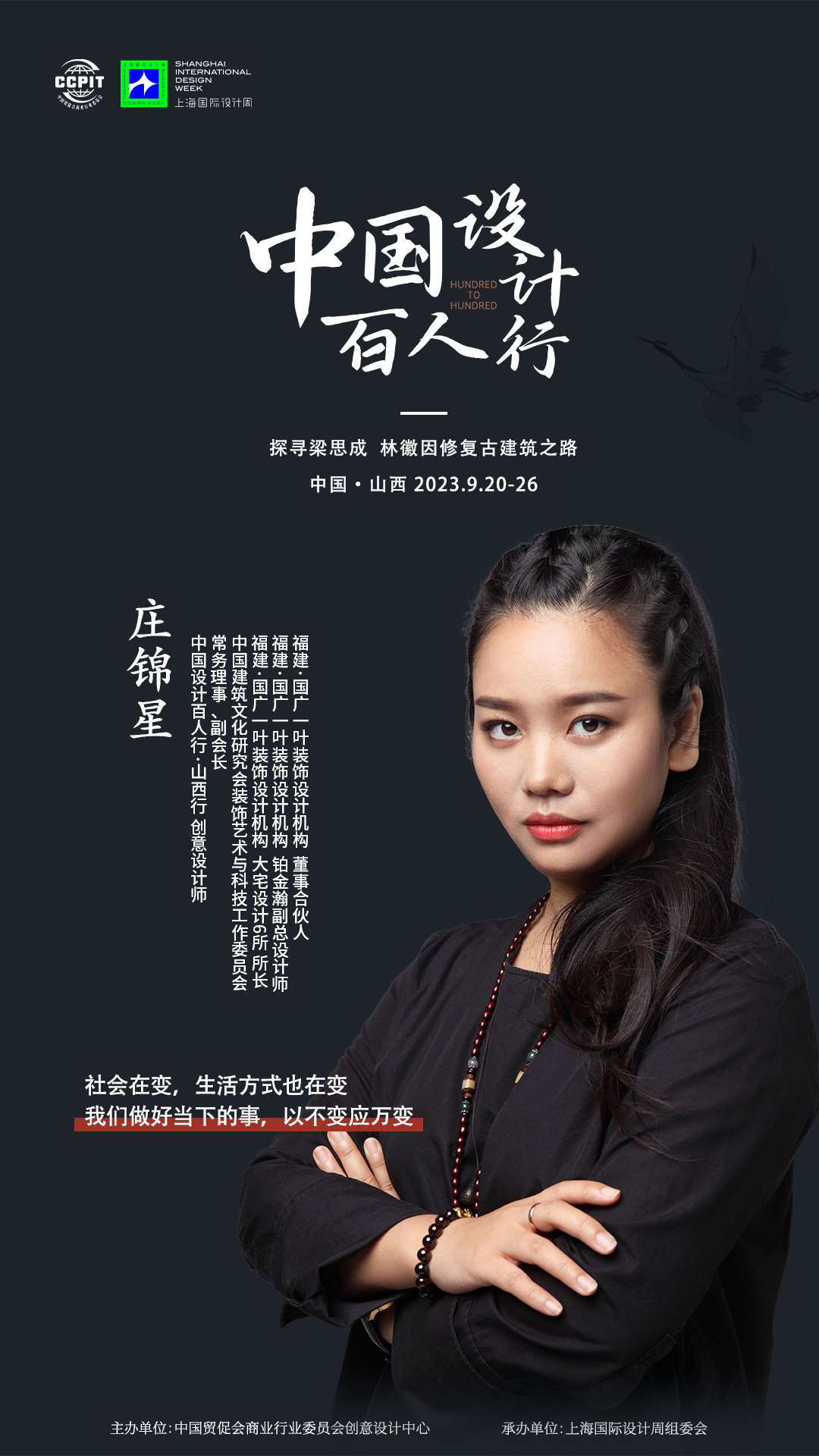

福建·国广一叶装饰设计机构 董事合伙人

福建·国广一叶装饰设计机构 铂金瀚副总设计师

中国建筑文化研究会装饰艺术与科技工作委员会 常务理事、副会长

中国设计百人行·山西行 创意设计师

“空间的设计并不如运算般套用公式,对事物和器材增添剔除,而是在审美和使用上进行加减。”

“地上文物看山西”,承载着几千年历史的山西古建,从日出阳光挥洒,到残垣断壁消逝,历经岁月蹉跎,经受重重考验。人们逐渐意识到古建不仅仅是一种中国独有的文化符号,也是不可再生的人文艺术资源,更是记载着千百年传承的立体史书。让我们以山西古建为主角,拉近中国传统设计文化与群众之间的距离,向你娓娓道来探寻梁林路上的点滴精彩。联系人:彭老师

联系电话:13040600884(微信同号)