10年,意味着什么?

意味着变化、升级、迭代,或者是人生体验的丰富。

在过去十年里,冯莹莹从职场新手、设计师向企业管理者的不同角色上一一走过,身份和观念也在不经意间发生着各种各样的转折。在这个节点回望过去,她所遇到的那些小打击、小幸运……记忆中或模糊或深刻的片段,彷佛都成了自然而然的结果。在设计这条道路上,前方还有太多未可知的惊险和惊喜,她对此态度依然从容如很多年前——温柔而坚定知足且上进。

对于冯莹莹而言,十年是个值得纪念的时间单位。本文就让我们走进冯莹莹,聆听她的向上人生——设计,这十年。

冯莹莹

中国贸促会商业委员会创意设计中心理事会理事

上海国际设计周艺术指导

上海国际设计周联合策展人

梵马设计创始人

-

做一个有社会价值的

商业设计师

不同的设计师在设计过程中的出发点是不同的。在冯莹莹看来,作为一个商业设计师,还是有社会价值的,是有那种自我成就和满足的东西的。有时候设计师更像一个医生,我们的存在是来解决问题的,而不是实现自我的。

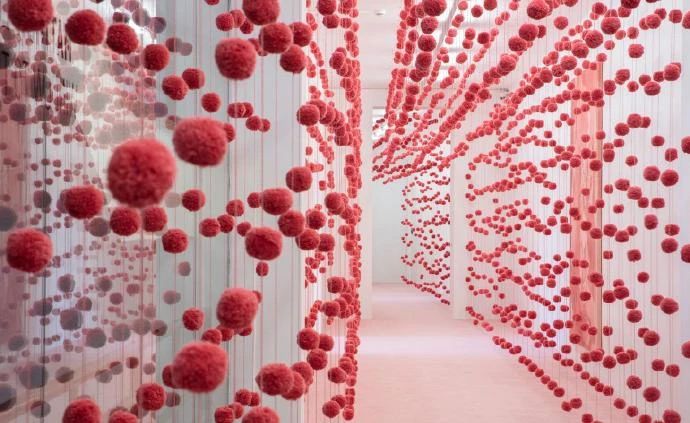

在冯莹莹其设计作品《集美社》中,该项目身处繁华的商业环境中,旨在为女性顾客提供优质服务的美容中心。在设计过程中,要考虑的不仅仅是空间视觉效果,而是顾客身处其中的时候,能够给她们带来宁静舒适空间的向往。一直以来,针对女性空间都是很片面化的,这产生了很多看上去很美但是却非常消极的空间。

△冯莹莹作品《集美社》

「我希望我们的项目空间是完全开放、自由、安全、舒适的。无论是年轻女孩、妻子、妈妈、奶奶一辈、职场女王……她们可以在这里闲聊、放松、喝咖啡,而这里她们可以无负担地做自己。作为女性,我觉得还是有责任有义务去帮助我们女性群体。」而这正是冯莹莹能创造舒适空间环境,给生活创造出来的更多可能性。

△冯莹莹作品《集美社》

这大概就是比仅仅实现自我更具有成就感的事情。普罗大众生活和使用的商业空间,它的社会性或者城市感在逐渐增强,人们还是更需要能够带来生活感的东西。生活可以变,但冯莹莹看来空间还是要有那点“气息”在,如果“气息”没有了,我觉得整个空间的自身价值和别的商品没有任何差异性,它就是冷冰冰的快餐。

-

设,是手段

计,是目标

早期冯莹莹进入这个设计行业的时候,她会被设计的技法所吸引,追求空间的美感、表面的视觉呈现。而那时候的她也不断学习当代许多优秀设计大师的设计,但那个时候纯粹是从技术层面或者说从美学层面去了解大师的作品和设计,但是它的社会背景、历史背景、文化背景,其实是与现实是脱离的。如果我们没办法理解它产生的真正原因,它们的使用状态、社会效益都是未知的。回想起来,冯莹莹觉得那时候产生的设计其实是很脆弱的。

慢慢的,在职业的过程中,冯莹莹对设计有了更深层次的理解:从理解物到理解人,开始关注“普世”的东西,多方面多维度地去关照城市、社会、人群。设计就是一个人价值观与哲学观的体现,设计的目的不是设计师的自我表达,我们工作的价值是发现问题、理解问题并解决问题。「设」不是花拳绣腿,不是锦上添花,而应该是雪中送炭。

△冯莹莹作品《双河湾》

在「计」的层面,我们能看到多远,设计才能达到多远。美学是设计工作最基本的东西。随着中国房地产的发展,行业的剧烈扩张,设计的艺术性在消薄,同时它的社会性却在增强。

「纯粹的东西能够打动我,但是我知道其实生活的本身并不是这样子的。你想做一个特别纯粹的人,在这个社会很难生存下去;你想做一个特别极致的人,依然很难去跟这个社会真正的包容在一起。如果我做的项目能够为更多的人,创造更多的可能性,提供一种包容的感觉,使得设计更加丰富和多元,成为更加有生命力的一种存在,那这也是设计的本质。」冯莹莹如是说。

-

坚守价值观

不断打破边界

设计师应当都是有价值观的。首先有一个底线,这是不可触碰的,其实也是很容易实现的。而冯莹莹的底线就是以人为核心。她希望自己做的每个东西不管是空间也好,造型也好,对将来的使用者都应该是有意义、有价值的。

早在多年前,冯莹莹做过一个美式带中式的私宅项目。业主是一家长期居住在美国,生活习惯及审美也随之有了新的变化。加上业主他们一家在美国和安宁分别有一套别墅,因此对新房子的设计要求比较高。前期业主在看了冯莹莹的设计初稿后并没有给过多意见,而是给了她那两套别墅的资料和图片后,重新对房屋进行了概念设计,并且没有收取任何费用。尽管当时冯莹莹觉得“没戏”了,但出于要把事情做到最好的态度,还是决定尽全力去争取。最终,《光阴的故事》项目于此诞生。

△冯莹莹作品《光阴的故事》

“很多时候,设计是在束缚中创新,创新亦是对设计风格的整合和功能的优化,最终带来设计形式和空间的创新。”

△冯莹莹作品《光阴的故事》

其实设计师真正的工作不是那么天马行空或者唯美主义,很多时候就是很现实、很基础、很多条条框框的情况下去创新。冯莹莹最初对于设计的兴奋点和出发点,来源于其父亲,带着对父亲事业的传承和念想,将人的情感融入空间本身。无论是爸爸、妈妈、孩子、老人们身处其中,都能满足其生活需求,感到舒适、自在,实现人与空间价值的最大化,而这也是冯莹莹所理解的设计本身最大的特性。

在某种程度上来说,设计就是在空间层面对于人的需求重新分配,无论是基于大数据的机器,还是基于经验与体验的设计师,最重要的都是要重新建构一套资源的配置法则,从而在某个空间里得以实现。

△冯莹莹作品《骑士》

在冯莹莹看来,设计师不光要解决技术层面要解决的问题,同时要兼顾统筹考虑整个项目,有时候的角色会变成一个使用者的代言人或诉求者,将一些使用者的诉求和想法,提供给室内、幕墙、灯光的一些更专业出口。通过反向思考,不断提出一些不同于传统思路的解题方式,从而提供多种跳跃性,但却会给设计带来很多全然不同的视角。

-

不忘初心

做一个有设计感的团队

作为“拼命三娘”,冯莹莹以前会觉得设计师是从个体出发的,需要自我承受和自我满足,但现在她对自己职业的有了更清晰的认识和长远的规划,或者说是想达到的一个理想状态,是打造一个团队。我认为一个团队、一个集体才能去把一项事业做完,光靠一个人的力量是做不了的。「这不是一个生产团队,对设计的初心更重要,并适时发挥自我的特长。」

之所以一个团队能够在一起,核心还是在于价值观的统一。这个价值观绝对不是美学的统一。审美应该是百花齐放的,在某个时间点某个时间段都可以是有变化、有差异的。设计的价值观,是对设计价值的判断与认同,设计的核心是对社会资源的优化和利用,希望通过设计的过程寻求一个平衡点,既有业主的利益诉求,同时也能把社会的一些公共空间、市民的一些需求去实现。

如果说「设计师」侧重于技术,那么「创始人&设计总监」则偏向管理。作为职业设计师,需要具备审时度势的运营能力,管理复杂性与矛盾性的项目。如果一开始就用利益去驱动去做设计,斤斤计较、患得患失,那种紧张会成为一种负能量的消耗。如果用平常心且当成一个事业去做,能看到这件事情完成以后带来的成就与满足,或者一种自我价值的实现,就会找到比较舒适的状态。

△冯莹莹作品《一墙之隔》

大道至简,守正出奇。这是一种自由,是一种不被物质或者利益驱动的自由。冯莹莹认为这种是发自内心的愉悦自我,是其做设计这个行业或者做任何一个事情,能够坚持下去的一个很重要的原因。

回想工作的10年,也发生了角色定位的转变。最开始只是当个职业,毕竟设计师解决最基本的温饱,是很容易能够实现的。但是做设计行业想做到大富大贵,其实不太可能,到一定时候肯定要有物质之外、精神之上的价值观诉求,否则没有办法坚持去做这个行业。

「作为一位女性,我做到了精神层面的自由与独立至关重要。我认为对自我的价值不需要别人的认同,不以物喜不以己悲,就设计而论设计,才能不随波逐流,才能在细微之处见真情。」

设计可以是理性的种子,生发出感性的花。